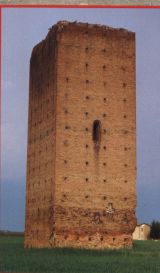

Nella sua politica di espansione verso il contado il comune di Bologna, alla fine del XII secolo (sembra nel 1194), costruì il castello e la torre di Galliera in una posizione che, in quel momento, rappresentava il punto più avanzato dei suoi confini verso il territorio ferrarese degli Estensi, con i quali erano frequenti i contrasti. Da quel momento, e per tutto il XIII secolo, Galliera divenne un luogo molto importante per il comune di Bologna. La strada che partendo dal centro della città si dirigeva verso nord prese il nome di strada di Galliera e veniva regolarmente inghiaiata, anche la porta da cui usciva detta strada si chiamò porta Galliera. La località divenne sede di Podesteria e la sua giurisdizione si estendeva sopra 26 comunità .

Il castello e la torre di Galliera furono il primo punto di un sistema difensivo dei Bolognesi verso il territorio ferrarese. Infatti, successivamente fu costruita la torre del Cocenno, poche miglia a nord di Galliera, nel punto di confluenza del canale Cocenno (proveniente dal Centese) con il canale Riolo che, passando accanto alla torre di Galliera, collegava la città di Bologna con il Ferrarese unendosi al “canale Palustreâ€, che nasceva dal Po in località Porotto. Nel 1242 fu costruita, sempre ad opera del comune di Bologna, la torre dell’Uccellino (nella terra di Lusolino) a 5 miglia da Ferrara e 25 da Bologna, sempre sulla riva di un corso d’acqua, e nel 1305 fu edificata la torre Verga (non più esistente) in un luogo che oggi si trova al bivio delle strade che conducono a Mirabello, Poggio Renatico e Madonna Boschi, ma che in quel periodo era territorio del comune di Galliera.Nel 1250 l’organo legislativo del comune di Bologna deliberò che fosse posta una campana sulla torre dell’Uccellino, una sulla torre del Cocenno ed un’altra sul lato settentrionale della torre di Galliera, “e ciò affinchè i comuni delle terre interessate possano e debbano, quando venga segnalato un pericolo, correre ad appostarvisi, e i nemici del comune di Bologna non si arrischino di entrare nel nostro territorioâ€.

Il sistema difensivo bolognese, ben descritto dallo storico Amedeo Benati (Strenna Storica 1989) fu completato con la costruzione, nel 1301, della torre dei Cavalli, nella zona di Molinella.

Tutti questi fortilizi erano custoditi da un capitano coadiuvato da un certo numero di uomini armati.

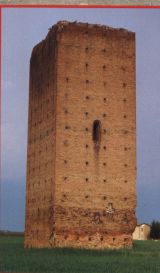

Nel 1336 il comune di Bologna distrusse il castello di Galliera perché vi si erano rifugiati dei fuorusciti di parte ghibellina. I soldati di Vinciguerra di Ansaldino Bugatti, dopo aver messo a ferro e fuoco il circondario, espugnarono il castello e lo spianarono fino alle fondamenta ed avendo catturato alcuni ribelli li “impiccarono per la gola agli arboriâ€. La torre, con i suoi robustissimi muri di oltre 2 metri di spessore, venne risparmiata ed è l’unico avanzo di quel glorioso periodo.

La torre è alta circa metri 21,75 ed ha una base di metri 9,40 x 7,70. Ha tutte le caratteristiche delle torri bolognesi ed assomiglia particolarmente alla Garisenda ed alla torre Galluzzi.

La sua porta aerea si trova a circa mt. 1,75 dal suolo, ma in origine doveva essere a circa mt. 6, come quella della Garisenda. Infatti le ripetute alluvioni delle acque torbide del Reno, trattenute dall’argine denominato Coronella, hanno innalzato nei secoli il livello del suolo circostante per cui 4-5 metri del corpo della torre sono interrati.

Nella parte alta della parete sud vi è una nicchia che un tempo conteneva lo stemma in macigno del comune di Galliera. Tale stemma Leggi Tutto