In risposta ad una richiesta , pervenuta al nostro sito da parte di un lettore di Monaco che conosce l’italiano ed è interessato all’economia del centopievese crediamo sia utile spiegare che “incolato” è vocabolo di antica origine e si riferisce all’obbligo di residenza per aver diritto alla divisione periodica dei “capi” (o parti di terreno) delle Partecipanze agrarie emiliane.

Ovviamente, per capire bene il significato di questo termine nel suo contesto, occorrerebbe conoscere, almeno per sommi capi, origine e organizzazione delle Partecipanze, ma è difficile spiegarlo in un testo di poche righe.

C’è una ricca bibliografia in materia , ma si tratta di pubblicazioni di storia locale che probabilmente non si trovano nelle biblioteche e nelle librerie all’estero; e anche in Italia, al di fuori dell’Emilia. Sommariamente, posso ricordare che le

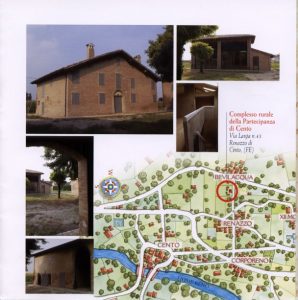

Partecipanze Agrarie tuttora presenti e attive in Emilia-Romagna sono 6 e si trovano nei Comuni di :

Pieve di Cento (Bo), S. Giovanni in Persiceto-Decima (Bo), S. Agata Bolognese (Bo), Medicina-Villa Fontana (Bo), Cento (Fe), Nonantola (Mo). Era importante e attiva anche quella di

Budrio (Bo),

soppressa nel 1930 .

Tutte hanno lontanissime origini che risalgono al Medioevo, tra XI e XII secolo nella prima formulazione, e , sia pur con regole e storie parzialmente diverse, si può dire che derivano tutte da

concessioni , fatte da Abati o Vescovi con poteri feudali, alle popolazioni locali, di vaste aree di terreni paludosi o boschivi da bonificare e coltivare; aree assegnate in proprietà comune e in perpetuo ai capifamiglia del luogo e ai loro

discendenti maschi, da suddividere e scambiare periodicamente tra essi, con il divieto assoluto di alienazione o di trasformazione in proprietà privata dei singoli Partecipanti.

Ogni Partecipanza è regolata da antichi e complessi Statuti, che sono stati nel corso dei secoli solo in parte modificati e aggiornati, ma che conservano alcune regole basilari immutate nel tempo. Una di queste regole è appunto quella dell

“incolato”, che sancisce l’obbligo di residenza ininterrotta e continuativa del Partecipante nel territorio di competenza della sua Partecipanza, per almeno 2 anni prima dell’inizio delle operazioni di divisione dei terreni e di assegnazione dei “capi”. Assegnazione che viene fatta

ogni 20 anni per alcune Partecipanze, o

ogni 9 per altre.

Va ricordato anche che il diritto all’appartenza ad un Partecipanza è riservato solo agli uomini che portano determinati cognomi e sono sicuramente discendenti da quel primo nucleo di famiglie che beneficiarono della prima concessione. Ed è proprio grazie a questa regola che certi cognomi sono diffusissimi in questi comuni (basta consultare l’elenco telefonico…) e pochi dei cognomi originari sono estinti.

Questa singolare istituzione di proprietà fondiaria comunitaria, pur essendo circoscritta in alcune aree e con “capi” di modesta estensione, ha avuto ed ha tuttora un ruolo rilevante per l’economia agricola e per il contesto sociale delle località in cui si trovano le Partecipanze. Ed è anche molto sentito e coltivato l’interesse per Leggi Tutto