E’ stata un’ottima occasione per saperne di più sul tema delle bioenergie , prodotte da colture agricole o da biomasse; tema al centro del Convegno “Dall’agricoltura l’energia rinnovabile“ che si è tenuto l’altra sera (27-1-2006) a Villa Smeraldi-Museo della civiltà contadina di S. Marino di Bentivoglio, davanti ad un pubblico numeroso, attento e partecipe.

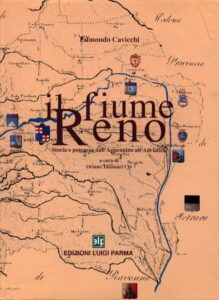

Convegno organizzato dal nostro Gruppo di Studi pianura del Reno e dall’Istituzione Villa Smeraldi, sulla spinta del comune desiderio, espresso in apertura dai rispettivi presidenti Magda Barbieri e Valerio Gualandi , di trovare nuove strade e nuove prospettive per dare un futuro ad una “civiltà contadina” che in questa sede conserva le memorie del suo passato, e che ora deve saper superare, ancora una volta, un momento di crisi e rispondere alle esigenze del proprio tempo.

E mai come in questi giorni è apparsa chiara e forte l’esigenza di trovare proprio nel mondo agricolo le risposte alla necessità impellente di produrre fonti di energia rinnovabile , per contribuire a fronteggiare la debolezza del nostro attuale sistema di approvvigionamento energetico.

Tutti i relatori, pur non nascondendo le difficoltà tecniche ed economiche che ancora