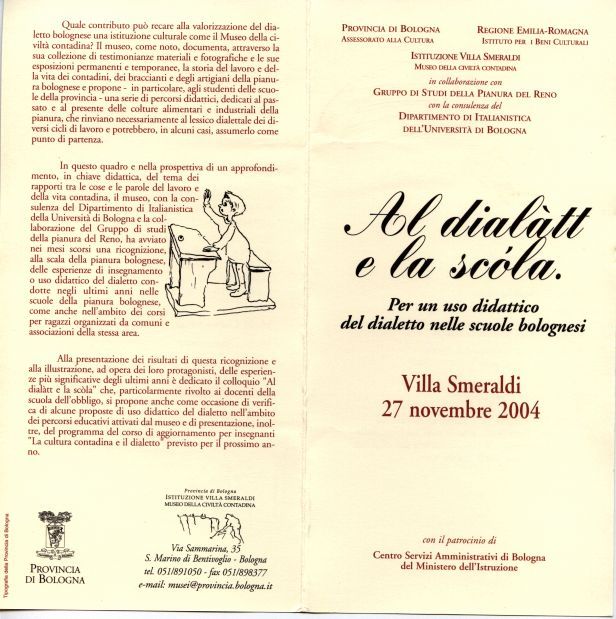

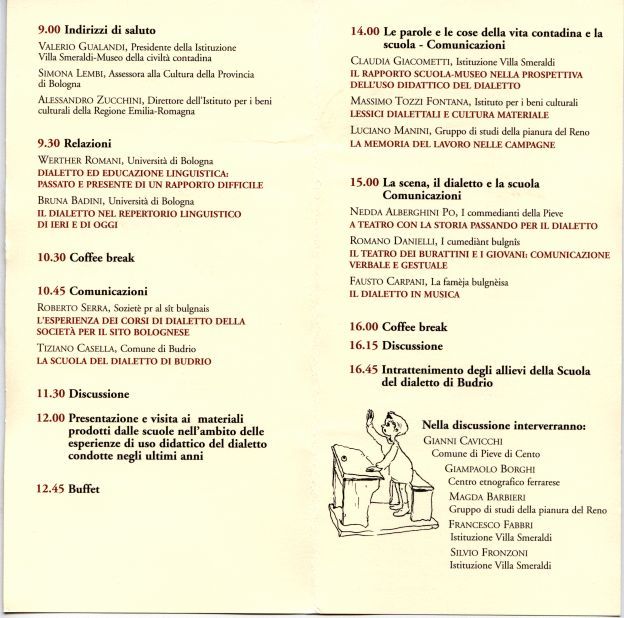

E’ stata una giornata intensa e ricca di interventi e contributi, sicuramente molto significativi e indicativi di punti di vista diversi e di una varietà di iniziative espresse dal territorio bolognese, sul tema del rapporto tra dialetto e scuola, davanti ad un pubblico numeroso e attento, presente dal mattino alla sera. Parliamo del Convegno intitolato “Al dialatt e la scola. Per un uso didattico del dialetto nelle scuole bolognesi”, svoltosi il 27 novembre scorso

a Villa Smeraldi , S. Marino di Bentivoglio, per iniziativa dell’Istituzione-Museo della Civiltà contadina, dell’Assessorato alla cultura della Provincia di Bologna, dell’Istituto per i Beni Culturali della regione Emilia-Romagna, con la consulenza del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna, con il patrocinio del Centro Servizi Amministrativi di Bologna del Ministero dell’Istruzione, e , infine, con la collaborazione del nostro Gruppo di Studi della Pianura del Reno.

Tanti enti e istituzioni, dunque, mobilitati per valutare le possibilità di recuperare e ridare vitalità e senso ad una lingua popolare antica, da molti ormai ritenuta ” morta”, ma che conserva ancora molte potenzialità come strumento didattico in campo linguistico e storico, e come mezzo espressivo di una cultura materiale ricca anche di valori spirituali.

Le valutazioni dei relatori sono state tutte sostanzialmente